Eltern stehen heute mehr denn je unter großem Leistungsdruck durch selbst gesetzte und gesellschaftlich vermittelte Anforderungen. Derzeit konzentriert sich dieser Druck auf die Bildungsfähigkeit der Kleinsten und die Sorge um verpasste Bildungschancen. Jedes als abweichend empfundene kindliche Verhalten führt zu großer Unsicherheit und zur Suche nach Expertenrat. Häufig handelt es sich dabei um ganz normale entwicklungsbedingte Verhaltensweisen. Kenntnisse darüber führen schließlich zu angemessenem Elternverhalten und fördern die Bildungsfähigkeit der Kinder.

Eltern stehen heute mehr denn je unter großem Leistungsdruck durch selbst gesetzte und gesellschaftlich vermittelte Anforderungen. Derzeit konzentriert sich dieser Druck auf die Bildungsfähigkeit der Kleinsten und die Sorge um verpasste Bildungschancen. Jedes als abweichend empfundene kindliche Verhalten führt zu großer Unsicherheit und zur Suche nach Expertenrat. Häufig handelt es sich dabei um ganz normale entwicklungsbedingte Verhaltensweisen. Kenntnisse darüber führen schließlich zu angemessenem Elternverhalten und fördern die Bildungsfähigkeit der Kinder.

Grundlage für die Bildungsfähigkeit des Kindes ist eine sichere Bindung an die Eltern, die ihrerseits von mehreren Faktoren abhängt. Ein wesentlicher Aspekt ist die elterliche Feinfühligkeit im ersten Lebensjahr. Diese Sensibilität muss jedoch auch nach dem ersten Lebensjahr im Umgang mit dem sozialen Verhalten des Kindes erhalten bleiben. Konkret bedeutet das: Ein angemessener Umgang mit den negativen Verhaltensweisen des Kindes in den ersten sechs Lebensjahren ist notwendig, um die sichere Bindung zu festigen und soziales Lernen zu ermöglichen.

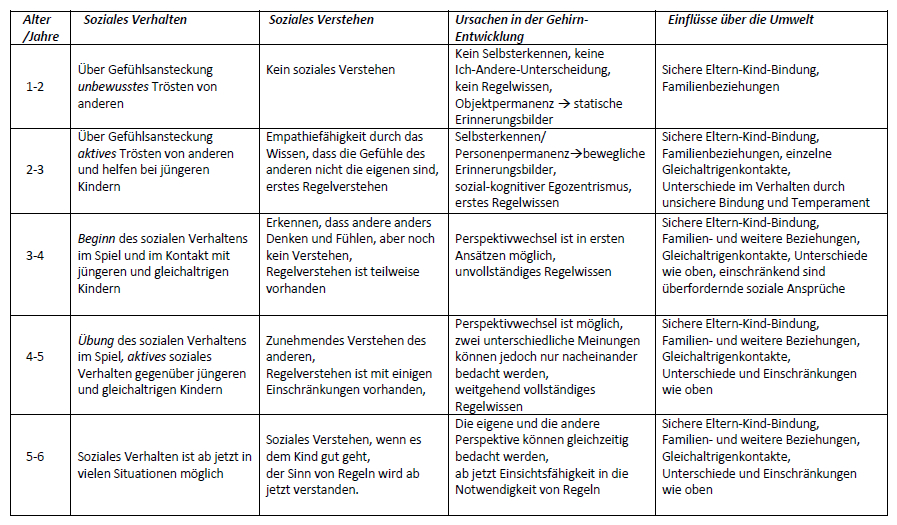

Wie entwickelt sich das soziale Verhalten und Verstehen

beim 1- bis 6-jährigen Kind?

Empathie beschreibt das affektive Nachempfinden der vermuteten Emotion eines anderen. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit, zwischen sich selbst und anderen zu unterscheiden, d.h. das Kind muss wissen, dass es eine von den anderen getrennte Person ist. Das ist dann der Fall, wenn es sich nicht mehr beim Vornamen nennt, sondern ICH zu sich selbst sagt; meistens um den zweiten Geburtstag herum. Dann hat es in einem ersten Schritt Personenpermanenz erworben, die sich in den folgenden Monaten festigen muss. Personenpermanenz bedeutet, das Kind hat Erinnerungsbilder von den Eltern und anderen Personen im Kopf. Objektpermanenz beschreibt die Erinnerungsbilder an Gegenstände, die Kinder mit ungefähr einem Jahr entwickeln.

In der fachöffentlichen Diskussion wird davon ausgegangen, dass Empathie als wesentliche Grundlage sozial-emotionaler Kompetenzen sich bereits im zweiten Lebensjahr entwickelt, denn Einjährige trösten und helfen anderen. Dies wird als soziales Verhalten beschrieben und daraus folgt die Annahme, im dritten Lebensjahr könnten Kinder sich zunehmend auch die Absichten, Ziele, Wünsche und Bedürfnisse anderer vorstellen.

Für Eltern und ErzieherInnen ergeben sich damit Anhaltspunkte, was sie an Verhalten und Verständnis in diesem Alter erwarten und wie sie die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder fördern können. Doch gelingt das immer so ohne Weiteres? Wahrscheinlich eher nicht. Die Gründe dafür sollen im Folgenden erörtert werden.

Wenn das Verhalten der Einjährigen Empathie im wissenschaftlichen Sinne wäre, könnte auch von sozialen Kompetenzen bei den Zwei- und Dreijährigen ausgegangen werden. Beides ist jedoch nur eine oberflächliche Sicht auf das Verhalten der Kinder, die zu falschen Einschätzungen führen kann.

Es stellt sich also die Frage: was steuert in den ersten

zwei bis drei Jahren das vermeintlich soziale Verhalten der Kinder?

Aus früheren Forschungen zur Empathie und aus der aktuellen Hirnforschung geht hervor, dass Kinder in den ersten beiden Lebensjahren über die Gefühlsansteckung auf das Leid anderer reagieren. Sie nehmen die Gefühle der anderen unbewusst war, das angeborene Spiegelneuronsystem sorgt dafür.

Aus früheren Forschungen zur Empathie und aus der aktuellen Hirnforschung geht hervor, dass Kinder in den ersten beiden Lebensjahren über die Gefühlsansteckung auf das Leid anderer reagieren. Sie nehmen die Gefühle der anderen unbewusst war, das angeborene Spiegelneuronsystem sorgt dafür.

Schon Babys reagieren auf die Aufregung der Mütter. Kleinstkinder trösten andere bei Kummer, weil sie direkt davon betroffen sind. An den unterschiedlichen Reaktionen der Kinder ist zu erkennen, dass dieses Verhalten angeboren und deshalb unterschiedlich ausgeprägt ist: manche Kinder trösten vehement, andere schauen nur irritiert und wieder andere sind unbeteiligt.

Da es eine unwillkürliche Reaktion auf die Gefühle des anderen ohne kognitive Prozesse ist, kann einem Kind, das nicht tröstet oder hilft, keine negative Absicht unterstellt werden. So werden in der frühen Gruppenbetreuung manche Kinder ungehalten oder gar aggressiv, wenn andere weinen; sie sind irritiert und durch das noch fehlende Selbsterkennen haben sie keine andere Handlungsmöglichkeit. Andere, die sich von negativen Signalen stark betroffen fühlen, geraten unter Stress, da sie häufig den Drang spüren, andere zu trösten oder ihnen zu helfen. Es ist also kein soziales Verstehen und Handeln, sondern unbewusster Selbstschutz.

Von der egozentrischen Empathie…

Der Übergang von der Gefühlsansteckung zur Empathie zeigt sich daran, dass das Kind mit dem Selbsterkennen aktiv den anderen trösten kann; jetzt jedoch mit dem bewussten Ziel, das vom anderen empfundene negative Gefühl abzustellen. Das Selbsterkennen (Personenpermanenz) ist noch nicht stabil genug, um zwischen den eigenen Gefühlen und den des anderen klar zu unterscheiden. Das Kind ist in dieser Phase nur auf die Abhilfe des unguten Gefühls konzentriert. Es versucht, das Unbehagen an der Quelle zu beseitigen. Von den früheren Forschern wurde dies zutreffend als ‚egozentrische Empathie‘ bezeichnet, was den Charakter des sozialen Denkens zu diesem Zeitpunkt beschreibt:

Die Ichbezogenheit bzw. die Egozentrik im Denken der Zweijährigen drängt nun die Gefühlsansteckung bei vielen der Kinder etwas in den Hintergrund.

zur Trotzphase

Denn jetzt kommt das, was allgemein als Trotzphase bezeichnet wird. Das Kind hat nur eine Sichtweise und die besagt: Ich bin der Mittelpunkt der Welt! Wenn das Kind sich wohlfühlt, hört es auf die anderen, bei Stress und Unwohlsein verweigert es sich. Diese Ichbezogenheit am Anfang des Denkens ist der Ausgangspunkt, von dem aus sich in den nächsten sechs Jahren nach und nach das Verständnis für den anderen entwickelt. Dabei ist die unterschiedlich ausgeprägte Gefühlsansteckung weiterhin der Motor für soziales Handeln. Die vorwiegend ichbezogene Phase erstreckt sich bis ins vierte Lebensjahr hinein. Das Temperament des Kindes bestimmt, ob es sehr sensibel auf seine Umwelt reagiert und weniger ichbezogen denkt und handelt oder kaum von sozialen Äußerungen anderer betroffen ist. Die einen merken sehr schnell, was mit dem anderen los ist, die anderen benötigen von Anfang an Erklärungen für das soziale Verhalten ihrer Spielkameraden.

Denn jetzt kommt das, was allgemein als Trotzphase bezeichnet wird. Das Kind hat nur eine Sichtweise und die besagt: Ich bin der Mittelpunkt der Welt! Wenn das Kind sich wohlfühlt, hört es auf die anderen, bei Stress und Unwohlsein verweigert es sich. Diese Ichbezogenheit am Anfang des Denkens ist der Ausgangspunkt, von dem aus sich in den nächsten sechs Jahren nach und nach das Verständnis für den anderen entwickelt. Dabei ist die unterschiedlich ausgeprägte Gefühlsansteckung weiterhin der Motor für soziales Handeln. Die vorwiegend ichbezogene Phase erstreckt sich bis ins vierte Lebensjahr hinein. Das Temperament des Kindes bestimmt, ob es sehr sensibel auf seine Umwelt reagiert und weniger ichbezogen denkt und handelt oder kaum von sozialen Äußerungen anderer betroffen ist. Die einen merken sehr schnell, was mit dem anderen los ist, die anderen benötigen von Anfang an Erklärungen für das soziale Verhalten ihrer Spielkameraden.

Wie passen nun die Aussagen der Theory of Mind in dieses Bild?

Nach dieser Theorie entwickelt sich die Fähigkeit, anderen und sich selbst psychische Zustände wie Gefühle und Gedanken zuzuschreiben, mit vier Jahren. Die Kinder könnten dann auch die Absichten, Vorstellungen und Wünsche anderer verstehen und vorhersagen.

Für Erziehende entstehen daraus die Anforderungen, den Kindern die ganze Bandbreite sozial-emotionaler Kompetenzen zu vermitteln: Gefühle wahrnehmen und verstehen, Empathie, Kontakt- und Beziehungsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit sowie Toleranz und Rücksichtnahme. Dieser hoch komplizierte sozial-kognitive Entwicklungsprozess lässt sich jedoch nicht trainieren, sondern entsteht auf vielfältigen Bahnen, an deren Anfang eine sichere Eltern-Kind-Bindung steht. Die wichtigste Grundlage dafür ist auch weiterhin die Eltern-Kind-Beziehung und die sozialen Erfahrungen, die das Kind in seiner Familie macht. Ab drei Jahren kommen dann die Erlebnisse im Kindergarten dazu.

Dort spielen nicht die sozial-emotionalen Bildungsprogramme, sondern die Interaktionen mit den Gleichaltrigen und den Erzieherinnen die Hauptrolle: welche Regeln müssen eingehalten werden, wie reagieren die Erzieherinnen auf Verstöße, mit wem kann ich am besten spielen, was machen die anderen? Dabei sind immer die Gefühle des Kindes aktiv, die für die Speicherung des Gelernten sorgen.

Beginn des sozialen Verhaltens im Spiel

Für das soziale Denken und Verstehen ist besonders das Rollenspiel ein exellentes Experimentierfeld: Die Rollen müssen ausgehandelt und während des Spielverlaufs muss auf den Spielpartner eingegangen werden. Es müssen Handlungsabläufe und Gesprächsfolgen der Rollen im Gedächtnis gespeichert und weiterentwickelt werden. Um eine Spielhandlung aufrecht zu erhalten oder Konflikte aufzufangen, können Kinder bereits sehr früh von einer Rolle in die andere wechseln, da die rege Phantasietätigkeit solchen Wechsel ermöglicht. Der Rollenwechsel geschieht unabhängig von der noch nicht vorhandenen Fähigkeit zur kognitiven Rollenübernahme, denn zu Beginn des sozialen Rollenspiels kann das Kind nur Schlussfolgerungen über das Verhalten eines anderen ziehen, die seinen eigenen Bedeutungen entsprechen.

Für das soziale Denken und Verstehen ist besonders das Rollenspiel ein exellentes Experimentierfeld: Die Rollen müssen ausgehandelt und während des Spielverlaufs muss auf den Spielpartner eingegangen werden. Es müssen Handlungsabläufe und Gesprächsfolgen der Rollen im Gedächtnis gespeichert und weiterentwickelt werden. Um eine Spielhandlung aufrecht zu erhalten oder Konflikte aufzufangen, können Kinder bereits sehr früh von einer Rolle in die andere wechseln, da die rege Phantasietätigkeit solchen Wechsel ermöglicht. Der Rollenwechsel geschieht unabhängig von der noch nicht vorhandenen Fähigkeit zur kognitiven Rollenübernahme, denn zu Beginn des sozialen Rollenspiels kann das Kind nur Schlussfolgerungen über das Verhalten eines anderen ziehen, die seinen eigenen Bedeutungen entsprechen.

Das zeigt, die egozentrischen Bedürfnisse des Kindes stehen noch im Mittelpunkt, die Bedürfnisse des anderen werden jedoch registriert. Der Wunsch zum Weiterspielen führt dann ab ca. vier Jahren zur wechselseitigen Anpassungsbereitschaft. So kann das beiderseitige Bedürfnis, eine dominante Rolle im Spiel zu übernehmen, jeweils akzeptiert und befriedigt werden. Die Aufrechterhaltung des Spiels ist damit gesichert und müheloses soziales Lernen möglich, obwohl die Fähigkeit zur echten Kooperation noch nicht vorhanden ist.

Vom Wissen im Kopf des anderen

Zum Zeitpunkt, wo entsprechend der Theory of Mind das vierjährige Kind sich bereits in die Perspektive des anderen hineindenken kann, beschäftigt es sich in der Realität zuerst mit dem eigenen Denken. Das ist an Kinderzeichnungen zu sehen, wenn die Kinder im vierten und fünften Lebensjahr vorwiegend Kopffüßler malen. Sie wissen dann, die Gedanken sind im Kopf und die anderen haben auch Gedanken im Kopf. Damit beschäftigen sie sich jetzt intensiv. Im zweiten Schritt merken sie, dass die Gedanken der anderen anders sind als die eigenen.

Zum Zeitpunkt, wo entsprechend der Theory of Mind das vierjährige Kind sich bereits in die Perspektive des anderen hineindenken kann, beschäftigt es sich in der Realität zuerst mit dem eigenen Denken. Das ist an Kinderzeichnungen zu sehen, wenn die Kinder im vierten und fünften Lebensjahr vorwiegend Kopffüßler malen. Sie wissen dann, die Gedanken sind im Kopf und die anderen haben auch Gedanken im Kopf. Damit beschäftigen sie sich jetzt intensiv. Im zweiten Schritt merken sie, dass die Gedanken der anderen anders sind als die eigenen.

Erst seit Kurzem gibt es Erkenntnisse aus der Hirnforschung zur Theory of Mind die zeigen, dass die Entwicklung sozial-kognitiver Fähigkeiten ein Prozess ist, der sehr viel Zeit benötigt. Hirnforscherinnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hatten herausgefunden, welche Faserverbindung im Gehirn reifen müssen, um zu wissen, dass der andere anders denkt als man selbst. Mit vier Jahren verbinden sich zwei wesentliche Hirnareale miteinander, die ab dann soziales Denken und Verstehen nach und nach möglich machen.

Wie schwierig dieser sozial-kognitive Erkenntnisprozess ist, zeigen folgende Gesprächssituationen:

Ein vierjähriges Mädchen antwortet auf die Frage einer Erzieherin, wann man schlau ist: „Wenn man mit dem Kopf denkt“. Die Erzieherin fragt: „Wie geht das?“ Das Kind antwortet: „Ganz einfach, wenn man mit dem Finger neben das Auge an den Kopf drückt“!

Das Wissen über die Gedanken im Kopf beschränkt sich auf die Feststellung, dass die Gedanken im Kopf sind. Die weitere Frage der Erzieherin wird auf synkretistische Weise (willkürliche Beziehungen herstellend) beantwortet, es wird kein logischer Zusammenhang gesucht und das eigene Denken nicht hinterfragt.

Als die Mutter von Tjark, 4 Jahre, ihn nachmittags vom Kindergarten abholt erfährt sie, dass Tjark mittags allein in der Küche essen musste, weil er einer Erzieherin den ‚Vogel gezeigt‘ hatte. Zuhause fragt die Mutter, warum er allein in der Küche essen musste. Tjark weiß darauf keine rechte Antwort. „Vielleicht“, überlegt er, „sollte ich mal ausprobieren, ob es in der Küche auch schön ist zu essen“. „Aber Tjark“ hakt die Mutter nach, „du durftest nicht mit den anderen essen, weil du einer Erzieherin den Vogel gezeigt hast!“ Tjark sieht seine Mutter empört an. „Das stimmt gar nicht“, entrüstet er sich, „ich hatte ja gar keinen Vogel dabei!“

Dieser vierjährige Junge stellt keinen Bezug zum Ereignis am Vormittag her, sondern verarbeitet nur das, was seine Mutter gerade jetzt sagt und ist entsetzt darüber. Er kann die Gesamtsituation noch nicht überschauen.

Viele solcher Beispiele belegen, wie Kinder in Alltagssituationen sozial denken und verstehen. Dies unterscheidet sich deutlich von den Ergebnissen der Studien zur Theory of Mind. Das hat einerseits mit dem Charakter von experimentellen Studien zu tun, die immer nur einen engen Ausschnitt von Verhaltensweisen überprüfen können. Andererseits zeigen Kinder in fremden Situationen ihr maximal mögliches Verhalten.

Übung des sozialen Verhaltens im Spiel

Bis weit ins fünfte Lebensjahr hinein, leben und lernen Kinder vorwiegend in der aktuellen Situation. Deshalb sind sie auch nicht nachtragend. Sie haben einfach die vorherigen Ereignisse vergessen, wenn diese nicht wichtig waren oder in einen erinnerten Lernprozess hineinpassten. Das bedeutet, wortreiche Erklärungen der Erwachsenen und insistierende Fragen nach den Gefühlen der Kinder in einem Konfliktfall können von den meisten noch nicht verarbeitet werden. Hilfreich und lernfördernd ist lediglich das Eingreifen in eine Konfliktsituation, wenn die Kinder sie nicht mehr selbst auflösen können. In diesen Fällen sollten die Beteiligten nur klare Ansagen darüber hören, was hier falsch gelaufen ist. Notfalls ist Aufklärung nötig, was im Einzelnen passiert ist. Nur wenn dies ohne Schimpfen und Beschuldigungen läuft, sind Kinder motiviert, über den Vorfall nachzudenken und dann lernen sie auch sozial. Die Lernbereitschaft ist ab vier Jahren deutlich im Bewusstsein der Kinder. Sie wollen alles wissen und sind stolz auf das, was sie schon wissen und können. Sie vergleichen sich ständig mit den anderen, erwarten Lob für richtiges Verhalten und reagieren empfindlich auf Kritik. Denn sie sind selbst traurig darüber, wenn sie Dinge falsch machen.

Bis weit ins fünfte Lebensjahr hinein, leben und lernen Kinder vorwiegend in der aktuellen Situation. Deshalb sind sie auch nicht nachtragend. Sie haben einfach die vorherigen Ereignisse vergessen, wenn diese nicht wichtig waren oder in einen erinnerten Lernprozess hineinpassten. Das bedeutet, wortreiche Erklärungen der Erwachsenen und insistierende Fragen nach den Gefühlen der Kinder in einem Konfliktfall können von den meisten noch nicht verarbeitet werden. Hilfreich und lernfördernd ist lediglich das Eingreifen in eine Konfliktsituation, wenn die Kinder sie nicht mehr selbst auflösen können. In diesen Fällen sollten die Beteiligten nur klare Ansagen darüber hören, was hier falsch gelaufen ist. Notfalls ist Aufklärung nötig, was im Einzelnen passiert ist. Nur wenn dies ohne Schimpfen und Beschuldigungen läuft, sind Kinder motiviert, über den Vorfall nachzudenken und dann lernen sie auch sozial. Die Lernbereitschaft ist ab vier Jahren deutlich im Bewusstsein der Kinder. Sie wollen alles wissen und sind stolz auf das, was sie schon wissen und können. Sie vergleichen sich ständig mit den anderen, erwarten Lob für richtiges Verhalten und reagieren empfindlich auf Kritik. Denn sie sind selbst traurig darüber, wenn sie Dinge falsch machen.

Die Förderung sozial-emotionaler Fähigkeiten gelingt dementsprechend am besten, wenn die Kinder begleitet und kritische Situationen geregelt werden. Mit dem von außen bestimmten Üben und Trainieren sozial-emotionaler Fähigkeiten werden die Grundlagen des Lernens nicht berücksichtigt: das vermittelte Wissen muss an positive Vorerfahrungen anknüpfbar sein, die aktuellen Gefühle und die Umgebung sollten positiv sein, damit das neue Wissen gespeichert werden kann. Das zeigt wiederum, wie gut das freie Spiel zum Lernen geeignet ist. Zu hohe Ansprüche an das Sozialverhalten der Kinder führt in der Praxis zum dauerhaften Rückzug auf die ichbezogene Denkweise.

Entwicklung des sozialen Verhaltens

und Verstehens beim 1- bis 6-jährigen Kind

Die überfordernden hohen Erwartungen an Kinder heute mit dem Zeitgeist zu begründen, lässt außer Acht, dass sich die Bedürfnisse besonders der kleinen Kinder in tausenden von Jahren nicht verändert haben. Im Hinblick auf das soziale Lernen in der Krippe gibt es die den Kindern zugesprochenen Vorteile nicht; denn auch das kognitive Lernen nimmt einen anderen Weg als in der fachöffentlichen Diskussion beschrieben. Kognitives Lernen erfolgt aus eigenem Antrieb, der genetisch vorgegeben ist. Dazu gehören die Erkundungsbereitschaft, der Spielantrieb, der Nachahmungsantrieb, die Neugierde, die Kontaktsuchebereitschaft und das schöpferische Erfinden. Damit diese Antriebe wirksam werden können, benötigt das Kind lediglich zugewandte und liebevolle Eltern und den Freiraum für Bewegungen.

Bildungsprogramme von außen stören diesen senso-motorischen Entwicklungsprozess. Der verläuft weitgehend unbewusst und geht um den zweiten Geburtstag herum vom Handeln ins Denken über. Die Neurobiologin und Lernforscherin Elsbeth Stern sagt dazu Folgendes: Es gehört zu den weitreichenden Irrtümern, die Zunahme der Synapsendichte in den ersten drei Jahren mit einer erhöhten Lernfähigkeit gleichzusetzen. Die Veränderungen in der Synapsendichte vollzieht sich teilweise ohne Reize von außen und ist von so universeller Natur, dass sie in einer Jurte in der Mongolei, einer Hütte in Afrika, einem Plattenbau in Berlin oder einer Villa in Beverly Hills in gleicher Weise vor sich geht. Die frühkindliche Entwicklung stellt offensichtlich keine besonderen Anforderungen an die Umgebung, aber sie reagiert empfindlich auf künstliche Eingriffe und Störungen.

Es geht dementsprechend bei der frühen Krippenbetreuung ausschließlich um die außerhäusliche Betreuung zugunsten der vollen Berufstätigkeit von Eltern. Viele Studien zeigen jedoch negative Folgen für einen Großteil der Kinder. Wenn Krippen-Erzieherinnen den hier erläuterten anderen Blick einnehmen, können sie den unter Zweijährigen am besten helfen,indem sie die Bildungsprogramme hintenanstellen und stärker auf die Bedürfnisse der Kleinstkinder eingehen.

Sichere Eltern-Kind-Bindung

Das stärkste Bedürfnis ist das nach Geborgenheit. In der Zeit vor dem Selbsterkennen sind bei vielen Kindern latente Trennungs- und Verlassenheitsängste vorhanden, denn sie haben keine Erinnerungsbilder von den Eltern im Kopf, sie erkennen die Eltern bei Erscheinen nur wieder. Durch die totale Reizoffenheit benötigen die kleinen Kinder Ruhe, denn sie können sich vor Lärm nicht selbst schützen. Bei Konflikten muss ihnen relativ schnell geholfen werden, weil sie noch keinen Überblick über Situationen haben. Damit die genetischen Antriebe ausgelebt werden können, muss genügend Zeit und geschützter Raum zur Verfügung stehen.

Das stärkste Bedürfnis ist das nach Geborgenheit. In der Zeit vor dem Selbsterkennen sind bei vielen Kindern latente Trennungs- und Verlassenheitsängste vorhanden, denn sie haben keine Erinnerungsbilder von den Eltern im Kopf, sie erkennen die Eltern bei Erscheinen nur wieder. Durch die totale Reizoffenheit benötigen die kleinen Kinder Ruhe, denn sie können sich vor Lärm nicht selbst schützen. Bei Konflikten muss ihnen relativ schnell geholfen werden, weil sie noch keinen Überblick über Situationen haben. Damit die genetischen Antriebe ausgelebt werden können, muss genügend Zeit und geschützter Raum zur Verfügung stehen.

Die Überforderungen für die Drei- bis Sechsjährigen liegen darin, dass das nun bewusste soziale Lernen hoch anstrengend für Kinder ist, da ihr Handeln immer gegen ihre ichbezogenen Wünsche geht. Während das im Spiel gut gelingt, ist es in der sonstigen Interaktion oft Mühe. Das merken Eltern und Erzieherinnen dann, wenn ein Kind aus dem Stand heraus um sich schlägt. Aus diesem Grund ist ein halber Tag im Kindergarten schon genug. Am Verhalten beim Abholen oder danach zu Hause wird das deutlich. Viele der Kinder lassen sich hängen, kümmern sich nicht um bekannte Regeln und manche werden aggressiv. Die Ganztagsbetreuung ist für die meisten Kinder nicht verträglich und wiederum nur ein Zugeständnis an den Mainstream.

Wenn es Erziehenden gelingt, die Besonderheiten in der sozialen Entwicklung zu beachten, helfen sie den Kindern, sich wohl zu fühlen und fördern damit die psychosoziale und kognitive Entwicklung.

von Erika Butzmann

Quellenangaben

Links zum Thema

„Wann das Gehirn die Fähigkeit zur Empathie ausbildet“, Ärzteblatt.de vom 26. März 2020

Was brauchen Kinder, um soziales Verhalten zu lernen? Anne und Mario Motzkuhn geben einen Ausblick im Elternvlog „Kita, Kindergarten, Fremdbetreuung – Muss das wirklich sein?“ – Von Eltern für Eltern, herzriese – Erziehungsberatung & Coaching, 22.01.2017

Elternkompetenzen stärken, Dr. Erika Butzmann, Reinhardt-Verlag, München

Darum beißen, kratzen und schlagen kleine Kinder, Quarks, WDR